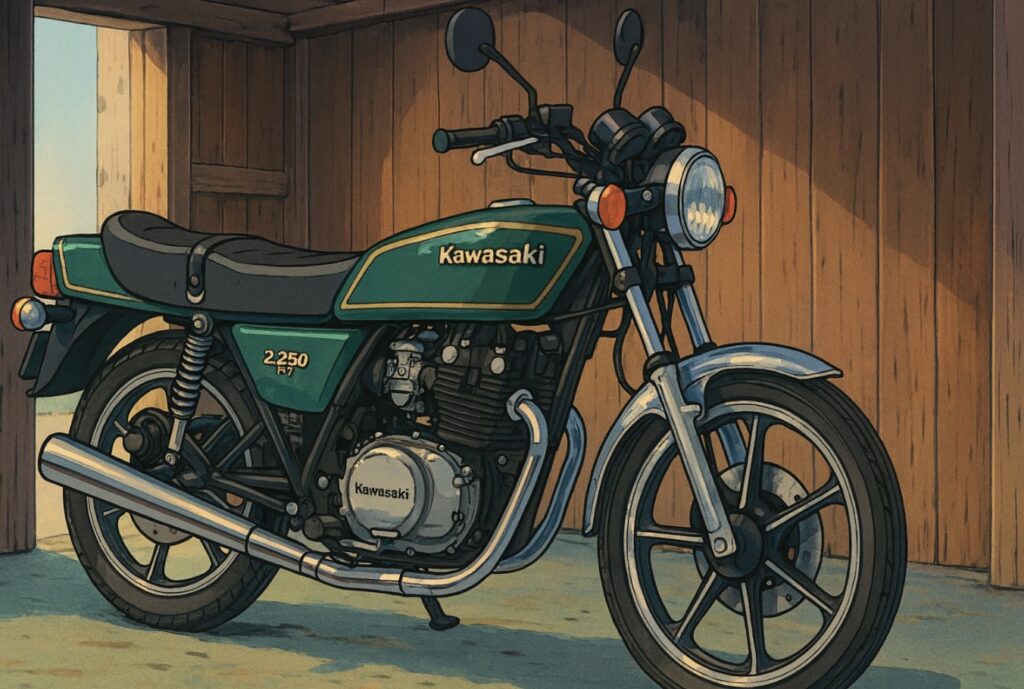

「Z250FT 最高速はどれくらい?」「やっぱり遅いのでは?」――1979年に登場したカワサキの250ccロードスポーツ、Z250FTは今なお多くのライダーに語られるモデルです。しかし、ネット検索では「Z250FT 最高速」や「Z250FT 遅い」といった疑問が目立ちます。本記事では、当時のスペックや実測データ、体感速度、さらには“遅い”と言われる原因と改善策まで徹底解説します。記事を読めば、Z250FTの本当の最高速の目安や、遅いと感じる要因をしっかり理解でき、購入や維持、カスタムの判断にも役立つはずです。

よく読まれている記事

結論|Z250FT 最高速の“実測目安”と遅い体感の核心

Z250FTは当時の250ccらしいフラットな特性で、平地・無風・整備良好・ソロという好条件下なら、GPS実測でおおむね100〜110km/h、伸び側で110〜120km/hが上限目安です。メーター表示は誤差で高めに出やすく、体感的に「遅い」と感じるのは、空冷キャブ車の経年・ギア比・空力(姿勢やミラー位置)・向かい風の影響が重なるため。まずは正しい計測方法と基本メンテ、次に二次減速比や空力の最適化で体感は着実に改善します。

先に3行要約|GPS実測/メーター誤差/条件で±10km/h

- GPS実測の目安:100〜110km/h、伸び110〜120km/h(好条件・ノーマル想定)

- メーターは高め表示になりやすいため、GPS基準で評価するのが鉄則

- 勾配・風向・姿勢・体重・整備状態で**±10km/h**は普通に変動

本記事の対象読者|Z250FT 最高速・遅い・改善策を最短で知りたい人向け

- 「Z250FT 最高速の現実値を知りたい」「遅い理由と改善手順を具体的に把握したい」方

- 長距離巡航や高速の追い越しで実用域を底上げしたい方

- ノーマル重視でも体感改善したい、合法の範囲で最適化したい方

基礎知識|Z250FTの主要スペック整理(空冷並列2気筒・5速・キャブ)

Z250FTは空冷並列2気筒・キャブレター・5速ミッションという当時王道の構成。低中速の扱いやすさと素直なフィーリングが持ち味で、**高回転の伸びより“バランス重視”**の性格です。最高速の議論では、排気量・吸排気効率・ギア比・車重・空力の総合点で決まることを押さえておきましょう。

主要数値早見表|出力27ps級・車重170kg前後・タンク容量

- 最高出力:おおむね27ps級/高回転域(個体差・整備状態で体感は変動)

- 車重:170kg前後(乾燥→装備で増加、積載でさらに上乗せ)

- 燃料タンク:やや大きめの実用容量(連続巡航の安定性に寄与)

- ミッション:5速(ギア間の守備範囲は広め、最高速到達は条件依存)

- 吸排気:キャブ×2気筒(同調・清浄度・フィルター状態で到達速度が変わる)

ポイント:カタログ値よりも**現車のコンディション(圧縮・点火・同調)**が上限速度に直結します。

年式・型式の違い(1979–1982)と国内/海外仕様の傾向

- 1979–1982年にかけて小改良が行われ、点火系・キャブ設定・排ガス対策の違いで高回転の伸びに差が出る場合があります。

- 国内仕様と海外仕様では二次減速比(スプロケット歯数)やキャブセッティングが異なるケースがあり、同じ回転数でも実速が違うことがあります。

- 旧車ゆえに**個体履歴(オーバーホール履歴・社外マフラー・エアクリ方式)**の影響が大きい点も要注意。

一次/二次減速比と最高速の関係|ギア比が与える影響

- 一次減速比+ミッション比+二次減速比の積がホイール1回転あたりのエンジン回転数を決め、**最高速の“理論到達点”**に直結します。

- **二次減速比(F/Rスプロケ歯数)をロング寄り(ハイギア化)**にすると、同じ回転数での実速は上昇する一方、加速・登坂の余力が低下。

- 逆にショート寄りは0–100km/hの伸びや登坂は有利ですが、最高速は頭打ちになりやすい。

- Z250FTは5速の守備範囲が広めで、実用域を維持しつつロング寄りに振る場合、風・上り勾配で失速しにくいトルク特性との妥協点が鍵です。

燃費と最高速のトレードオフ|巡航回転数と実用域

- 巡航回転数を下げる=燃費と快適性は向上しやすい反面、追い越し加速や登坂でのギア落とし頻度が増えます。

- 最高速狙いのロング化は、市街地・峠での回しやすさや再加速に影響するため、**用途(高速多めか、街乗り中心か)**に合わせた歯数設計が重要。

- ベストは“実用回転で最も使う4〜5速の巡航が気持ちいい”設定。最高速だけでなく日常の再加速と燃費のバランスで決めましょう。

計測方法|Z250FT 最高速の正しい測り方と“遅い”検証

Z250FTの最高速を正しく把握するには、GPS機器を使った実測が基本です。古いメーターは誤差が大きく、表示上は120km/hを超えていても実際には110km/h前後しか出ていないことが多々あります。また、路面状況やライディング姿勢によっても速度は大きく変動するため、「遅い」と感じるのは単に条件差によるケースも少なくありません。ここでは正確な計測方法と体感速度の差を整理します。

GPS実測(10Hzロガー推奨)とメーター表示の誤差管理

- **メーター誤差は+5〜10%**が一般的で、Z250FTの年代ではさらに誤差が増える傾向。

- **GPSロガー(10Hz以上)**を使うと、メーターと実速の差を正しく把握可能。

- スマホアプリでも計測できますが、更新頻度の高い専用機器の方が精度が高い。

- 公道での計測は危険なので、安全なクローズドコースでの実測が前提です。

路面・勾配・風向で変わる到達速度|条件で±10km/h

- 上り坂・向かい風では簡単に最高速が10km/h落ちる一方、下り坂・追い風では10km/h以上伸びることもあります。

- 舗装の荒れ具合も影響し、振動が増すとスロットル全開を維持しにくい。

- 正確な比較をするなら、勾配±0%の往復2本計測が必須。

ライディング姿勢・体重・装備の空力差と最高速

- ライダーの姿勢が起き気味だと風の抵抗が増えて最高速は頭打ち。

- 前傾姿勢・コンパクトなフォームを取ると、数km/hは伸びる可能性があります。

- 体重が重いと加速・伸びが鈍りやすく、逆に軽量ライダーは有利。

- 装備やミラー位置、防風スクリーンの有無も空力に直結し、最高速に差が出ます。

Z250FT 最高速の目安|巡航90–100km/h/伸び110–120km/hの現実

Z250FTの最高速は個体の整備状態と条件次第で変わりますが、ノーマル想定・好条件(平地・無風・ソロ・同調OK)では、GPS実測で100〜110km/h、伸び側で110〜120km/hが上限目安です。メーター読みは高めに出るため、GPS基準で評価してください。日常の実用巡航は90〜100km/hが気持ちよく、エンジン振動・騒音・燃費のバランスも取りやすい領域です。

平地無風・ソロ・整備良好時の到達レンジ

- 実測のコアレンジ:100〜110km/h

プラグ・エアクリ・キャブ同調・チェーン給脂が整っている前提。 - ベストコンディションでの“伸び”:110〜120km/h

低姿勢フォーム、路面良好、追い風ゼロ〜微追いで到達しやすい。 - 実用巡航:90〜100km/h

水温管理がしやすく、オーバーヒートやノッキングの不安が少ない。疲労も軽減。 - 注意:向かい風・上り勾配・タンデム・積載が重なると**-10km/h程度**は簡単に落ちます。

上限を左右する要素|吸排気・点火・圧縮・同調

- 吸排気の状態

エアクリ詰まりや社外マフラーの相性不良は高回転の頭打ちの主因。純正orJMCA適合での健全な流量確保が基本。 - 点火系の鮮度

プラグ消耗・点火時期ズレ・コイル劣化は失火〜伸び不足を招く。プラグ熱価・ギャップ点検は必須。 - 圧縮圧の確保

シリンダ・ピストン・バルブの経年摩耗で圧縮低下→高回転トルクが痩せる。バルブクリアランス調整も効く。 - キャブレター同調

同期ズレは上の伸びとレスポンスを確実に落とす。同調+油面調整は最高速直結の基本メンテ。 - 駆動抵抗の管理

チェーン張り過ぎ・グリス切れ、ホイールベアリングやブレーキ引きずりは数km/h単位でロス。

まとめ:Z250FTの最高速は“カタログ値”よりも現車整備×条件管理の影響が大。まずはメンテ→フォーム→条件合わせの順で詰めるのが近道です。

「Z250FT 遅い」と言われる理由を分解

Z250FTが「遅い」と感じられやすいのは、設計特性+経年劣化+ギア比と空力の組み合わせによるものです。まず“本来の実力”を引き出す整備で基準値を揃え、そのうえで用途に合わせた最適化を行うと評価は一変します。

車重×空冷キャブの特性/経年で性能が埋もれる構造

- 空冷2気筒×キャブは熱や気圧差の影響を受けやすく、夏場や高地で上の伸びが鈍りがち。

- 装備重量+積載で実加速は見かけより重くなり、再加速のキレが失われる。

- 経年で圧縮・点火・同調が少しずつズレると、高回転の伸びが段階的に目減りして“遅い”印象に。

5速ギア比の性格と二次減速比の設定が招く鈍さ

- 5速は守備範囲広めで、法定〜高速の両立を狙った結果、**登坂や向かい風での回転の“落ち込み”**が起きやすい。

- 二次減速比がロング寄りだと平地巡航は快適でも、追い越し・登坂で失速→「遅い」体感が増加。

- ショート寄りに振ると0–100km/hや登坂はシャキッとする一方、最高速の頭打ちや回転数上昇による騒音・燃費悪化が課題。

経年劣化ポイント|圧縮低下・点火遅れ・キャブずれ

- 圧縮低下(リング・バルブの当たり):高回転のトルク痩せ→伸び不足。

- 点火時期の遅れ/不安定(ピックアップ・コイル劣化/進角機構の渋り):息つき・上での失火。

- キャブ同調ズレ・油面不正:レスポンス鈍化+高回転で息切れ。

- 二次エア吸い・吸気漏れ:薄すぎで焼け気味→伸びない、濃すぎでモタつく。

- 駆動・足回り抵抗(チェーン、ベアリング、ブレーキの引きずり):数km/h単位で最高速を削る隠れ原因。

対策の順番は**「基礎メンテで“本来値”に戻す → 用途に合わせた二次減速比・空力最適化」が鉄板。パーツ投入より、まず基準出し**が最短ルートです。

条件別の体感差|高速道路・峠・市街地での“遅い”の正体

同じZ250FTでも、走るシーンが変わるだけで体感速度は大きく変化します。ここでは場面別に“遅い”の正体を可視化します。

高速100km/h巡航の回転数と余裕度(追い越し・登坂)

- 100km/h巡航:回転数はやや高め、追い越しは1段ダウンで対応が現実的。

- 登坂+向かい風:スロットル全開でも回転が維持しづらい→二次減速比の見直しが有効。

- 安定化の鍵:フォーム(やや前傾)+ミラー位置最適化+チェーン抵抗低減。

追い風/向かい風・2名乗車・荷物での伸びの違い

- 追い風5m/sで体感は一段上のギアに入ったように軽く、+5〜10km/h伸びることも。

- タンデム+積載:再加速の鈍化→最高速到達が遅い。スプロケはワンショートが扱いやすい。

- 積載バランス:トップケースは空力悪化の代表例。前後配分と高さに注意。

夏冬の気温差/標高差とキャブセッティングの影響

- 夏(高温):吸気密度低下で上の伸びが鈍る。

- 冬(低温):密度UPでトルク感が増すが、暖機不足で息つきやすい。

- 標高差:山間部では混合気が薄くなりがち→メイン系の見直し・ニードル段数で微調整。

タイヤ外径・摩耗・空気圧が最高速に与える変化

- 摩耗・空気圧不足は実効外径ダウン→回転上昇のわりに伸びず。

- 空気圧適正化で直進安定+転がり抵抗低減=最高速が数km/h改善することも。

- パターン選び:スポーツ寄りでもプロファイルが尖りすぎると直進落ち着かず速度維持が難しい。

改善策|合法の範囲で“遅い”を解消する手順

パーツ交換の前に“基準出し”。これだけで体感は大きく変わります。順番にやるほどコスパ良し。

基本メンテ徹底|プラグ・エアクリ・同調・チェーン抵抗

- プラグ:熱価・ギャップ・焼け色を点検。迷ったら新品交換で確実に。

- エアクリ:詰まりは高回転失速の元。純正同等で清浄が基本。

- キャブ同調+油面:上の伸び直結。バキューム計で同期を合わせる。

- チェーン:張り過ぎNG。適正たるみ+低フリクショングリスで抵抗低減。

- ブレーキ引きずり・ベアリング:フリー回転で1〜2回転差=数km/h差。

二次減速比の最適化|例:フロント15T/リア38Tの考え方

- ロング化(ハイギア):高速巡航の回転数↓、最高速伸びやすいが登坂は苦手。

- ショート化:0–100や登坂は◎、上限は頭打ち。

- 目安:高速多め→ロング寄り、街+峠多め→ノーマル〜微ショート。

- 変更はチェーン長・スピードメーター誤差にも配慮。

吸排気の見直しとJMCAマフラー選択のポイント

- JMCA適合の中でも高回転のヌケ+低中速のトルクの両立タイプを選択。

- エアクリを開放方向へ振るならメインジェット・ニードル段数の再設計は必須。

- 音量重視の抜けすぎは実走でトルク薄→最高速も延びにくいことに注意。

ミラー位置・防風カウル・ポジション調整で空力改善

- ミラー角度・高さを見直すだけで直進時の抗力が減少。

- 小型スクリーンは胸・ヘルメットへの風圧軽減→巡航維持が楽に。

- ステップ荷重と前傾寄りフォームで空力+安定を両立。

点火時期・圧縮・バルブクリアランスの基礎リフレッシュ

- 進角機構の作動・点火タイミングを規定内へ。

- バルブクリアランス調整で高回転域の息切れ改善。

- 圧縮が低い個体は腰上OHが最も効く“正攻法”。

順序の鉄則:メンテ → 二次減速比 → 空力 →(必要なら)吸排気。費用対効果が高い順に並べています。

比較検証|同時代250との最高速・体感差

同世代のライバルと比べて、Z250FTの立ち位置を把握しておきましょう。

CB250N/GSX250E/XJ250との0–100km/hと伸びの傾向

- CB250N:フラットトルクで実用域が得意、最高速は条件依存で同格〜やや上。

- GSX250E:回り方が軽く、0–100の勢いで優位なシチュエーションも。

- XJ250:高回転の伸びで上限到達がスムーズな個体が多い。

- Z250FT:扱いやすさと安定感が持ち味。最高速“だけ”で比べると突出はしないが、総合バランスが高い。

巡航快適性・振動・燃費の比較で見える適性

- 巡航快適性:Z250FTは空力改善+二次減速比最適化で100km/h巡航が現実的。

- 振動:個体差が大。エンジンマウント・同調・点火で改善余地大。

- 燃費:巡航回転数を抑える設定にすると伸びやすい。

- 適性:ツーリング主体なら安定性と整備性のZ250FT、速さ最優先なら他車という棲み分け。

よくある質問(FAQ)|最高速・遅い・カスタムの疑問解消

現場でよく聞かれる質問を“即答”形式でまとめました。

ノーマルのままで最高速を伸ばす現実的な方法は?

- キャブ同調+油面+プラグ新品+エアクリ清浄=まずは基準出し。

- チェーン抵抗・空気圧・ミラー角などノーコスト空力の見直し。

- 体重物の位置を低く、後方に大きな荷物を置かない。

スプロケット変更で街乗りや燃費はどうなる?

- ロング化:高速快適+燃費↑、街中再加速↓。

- ショート化:街中キビキビ+登坂◎、高速回転↑→燃費↓・騒音↑。

- 走行比率(高速/街/峠)を数値化して歯数決定すると失敗が少ない。

旧車で安全に実測するチェックリスト(装備・場所・手順)

- 装備:フルフェイス、グローブ、プロテクター、10Hz GPS。

- 場所:クローズドコース、往復2本、勾配±0%を確保。

- 手順:暖機→空気圧→路面確認→1本目→冷却→2本目。ログは同条件で比較。

まとめ|“遅い”の正体=条件差+整備状態/Z250FTは用途次第で化ける

- Z250FTの実測最高速の目安は100〜110km/h、伸び110〜120km/h。

- “遅い”の主因は、空冷キャブ車の特性+ギア比+空力+経年劣化の重なり。

- 基礎メンテ→二次減速比→空力→吸排気の順で詰めれば、体感は確実に向上。

- **用途(高速巡航か街・峠か)**で最適解は変わる。無理なく回る回転域を基準に設定し直すのがコツ。

- 旧車は個体差がすべて。整備記録と現車確認を最優先に、安全な環境で測定しましょう。

関連記事

- ニンジャ1000SX 最高速の実測は何km/h?条件差も解説

- Z125PRO 値上がりの背景、生産終了理由とプレミア相場

- KSR110 オフロード仕様・タイヤ・カスタム完全ガイド

- ニンジャ650の最高速を徹底検証|実測は何km/h【ninja】

- ニンジャ650 ロングツーリング徹底攻略|装備・積載・実燃費

- ニンジャH2 なぜ生産終了?規制・コスト・戦略の真相を検証

- ZRX1200Rとダエグの違い比較|キャブ最終かFIの完成度か

- カワサキ ZRX1200R 不人気の理由と欠点を徹底解説

- ZRX400 価格高騰 値上がり理由|今後プレミア化が続く?

- ZRX1200ダエグファイナルエディション違い完全ガイド

- GPZ1100 ニンジャ仕様の作り方完全ガイド|予算・部品一覧

今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!

新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。

特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。

バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。

- 全国対応で出張査定無料

- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい

- 成約後のスピード入金

- 経験豊富な査定士が対応

特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。

公式サイトはこちら↓

バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。

- 不動車・事故車でも査定OK

- ローン中のバイクも相談可能

- 出張査定・引き取り無料

- 幅広いジャンルのバイクを高価買取

「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。

公式サイトはこちら↓

バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。

一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。