「Z250FTって不人気って聞くけど、実際どうなの?」と気になっていませんか?発売から40年以上が経つこのバイク、ネット上では“物足りない”“デメリットが多い”といった声もあります。たしかに、スペックや燃費、取り回しなど現代バイクと比べて気になる点はあるかもしれません。しかし一方で、Z250FTならではの魅力や今だからこそ注目される理由も存在します。

この記事では、Z250FTが不人気と言われる背景から、具体的なデメリット、燃費データ、さらには隠れた魅力やおすすめユーザー像までを丁寧に解説。購入を検討している方や旧車に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

よく読まれている記事

カワサキZ250FTはなぜ“不人気”とされているのか?

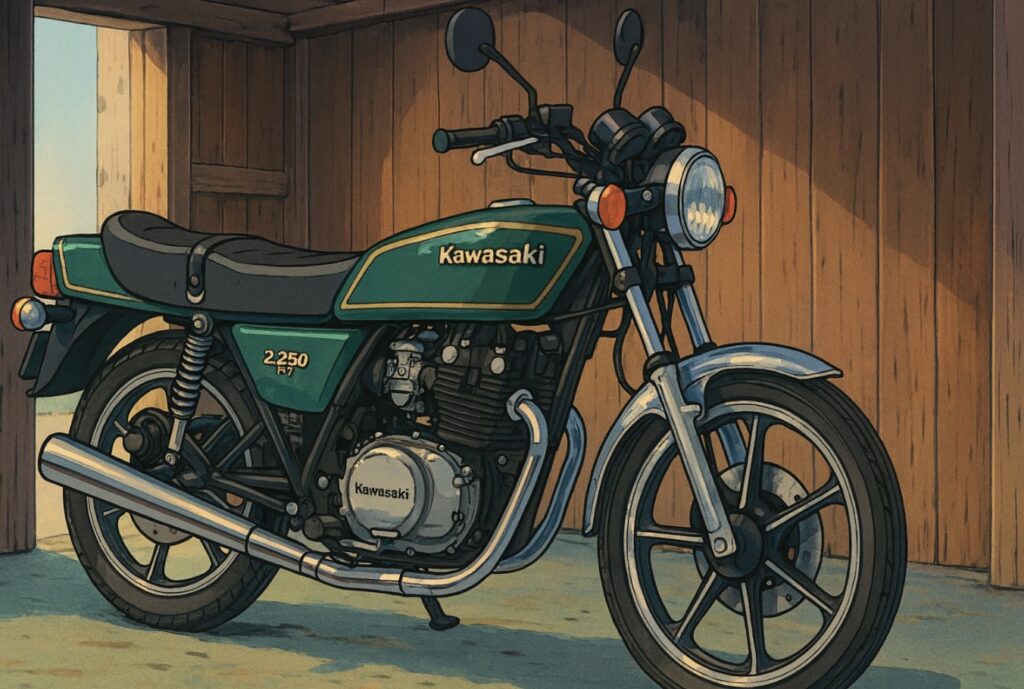

Z250FTといえば、カワサキが1982年に発売した250ccクラスのバイクです。しかし残念ながら、「不人気車」として名前が挙がることも少なくありません。なぜそうなってしまったのか、ここではその理由を見ていきます。

1982年発売のZ250FTが評価されづらい理由

Z250FTが登場した1982年は、空前の250ccブーム。各メーカーがこぞって軽量・高性能なモデルを投入していた時期でした。そんな中でZ250FTは、空冷2気筒エンジンに5速ミッション、そして160kgを超える重めの車体と、やや地味な印象のスペックだったんです。

また、Zの名を冠してはいますが、Z1などの名車と比べるとどうしても“影の存在”に見えてしまい、注目度が低くなったのも事実です。派手さや尖った個性が少なかったことも、人気が伸び悩んだ一因かもしれません。

同時期のホンダCB250RSやスズキGSX250との比較

Z250FTが発売された当時、ライバルとして存在感を放っていたのが、ホンダのCB250RSやスズキのGSX250です。

CB250RSは単気筒ならではの軽快さとスポーティなスタイルで、多くのライダーを魅了しました。また、GSX250はDOHCツインエンジンによる高回転の伸びやかさが特徴で、どちらも“走り”を重視するユーザーの心を掴んでいました。

一方でZ250FTは、街乗り向けのマイルドな出力特性に加え、やや重めのハンドリングと地味なデザイン。性能も中間的で、どちらかというと「優等生だけど面白みに欠ける」と評価されてしまうことが多かったんです。

スペック面で「物足りない」と言われるポイント

Z250FTが「物足りない」と言われがちなポイントには、以下のような点があります。

- 馬力は27psと控えめ(当時の250ccでは平均的ですが、GSXなどと比べると非力)

- 空冷エンジンであるため、高回転域でのパンチに欠ける

- 車重が160kg以上と、取り回しが重く感じやすい

- ブレーキ性能や足回りが“無難”な設計で、特筆すべき強みが少ない

こうした特徴から「面白みに欠ける」「地味」といった印象を持たれてしまい、不人気という評価につながっているようです。

とはいえ、視点を変えればそれだけ扱いやすく、トラブルも少ない“素直なバイク”とも言えます。次章では、そんなZ250FTのデメリットについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

結論|Z250FTのデメリットは“旧車ゆえの手間”と“用途ミスマッチ”

Z250FTは「レトロな質感」「素直なハンドリング」「いじる楽しさ」が魅力の一方で、日常の足として“ノーメンテで黙々と走る”現代車とは発想が違います。キャブレターセッティングや点火/電装の経年劣化、足回り・ブレーキの設計年次による限界は、避けて通れない前提条件。さらに、通勤の高速巡航・タンデム長距離・ワインディングのハイペースなど“現代の使い方”をそのまま当てはめると、どうしても不満が出やすくなります。要するに「道具としての便利さ」より「趣味としての関わり」を楽しめる人向け。そこを取り違えると“デメリット”が強く感じられてしまいます。

先に3行要約|走り/維持/部品供給の弱点

- 走り:現代250と比べると加速・高速巡航の余裕は薄く、ブレーキ/足回りの余力も小さい。

- 維持:キャブ・点火・電装・シール類など年式相応に手が掛かり、定期的な“予防整備”が前提。

- 部品:純正は欠品が増加傾向。消耗品は流用・リプロで対処可能だが、納期・品質目利きが必要。

本記事の対象読者|通勤・週末ツーリング・レストア初心者向け

- 平日通勤+週末の軽いツーリングに“旧車”を使いたい方

- 「買ったらすぐ快適」より「少しずつ整えていく過程」を楽しめる方

- 旧車は初めてで、維持の実態や“向く使い方/向かない使い方”を具体的に知っておきたい方

Z250FTの“デメリット”総覧

Z250FTは当時の250としては扱いやすい設計ですが、40年以上を経た“今”の視点で見ると、課題は大きく3領域に集約されます。

(A) 走りの余裕不足:発進〜中速の粘りや追い越し加速、100km/h前後の巡航安定性は現行250に劣りがち。ギア比・エンジン特性・振動対策・エアロ(風防)の不足が影響します。

(B) 足回り・ブレーキの限界:フロントシングルディスク+旧設計のフォーク/スイングアームは、強い制動や荒れた路面で不安が出やすい。タイヤサイズの選択肢も狭め。

(C) 旧車ならではの信頼性リスク:キャブ詰まり、点火弱り、オイル滲み、レギュレータやハーネスの劣化など、“走らせる前の整備”と“予防交換”が必要になります。

これらは「個体差」「整備履歴」で体感が大きく変わるため、購入前の現車チェックと納車整備の範囲が満足度を大きく左右します。

現代基準で物足りない動力性能(最高速・加速・登坂)

- 加速の印象:現行250のFI(フューエルインジェクション)車と比べると、スロットル開け始めの反応やトルクの出方がまろやか。街中のストップ&ゴーや登坂で「あと半歩ほしい」場面が出やすいです。キャブの同調ズレ・ニードル段数・パイロット系の詰まりがあると、さらに“もたつき”を感じます。

- 巡航域の余裕:100km/h前後の一定速ではエンジン回転が高めになり、振動・騒音・風圧のストレスが積算。追い越し加速の“もう一伸び”も薄く、余裕がないと感じる人が多い領域です。遮音・防風が弱いことも疲労に直結します。

- 登坂・荷物・タンデム:車両自重+旧設計ギア比+トルク特性により、登坂や積載・二人乗りではシフトダウン多用になりがち。結果として燃費も落ちやすく、熱ダレ傾向も強まります。

- 現実解:

- キャブ分解清掃・同調・点火系(プラグ/コード/コイル)の健全化で“新品時の設計値”に近づける。

- スプロケットの丁数見直しで街中寄りのギア比に調整(やり過ぎると高速がさらに苦しくなるため要バランス)。

- 防風スクリーン・振動対策(バーエンド、マウントゴム、シート整備)で体感巡航域を底上げ。

ブレーキ&足回りの限界(制動力・剛性・タイヤ選択肢)

- 制動力とコントロール:フロントは旧世代のシングルディスクで、雨天や下り坂の連続制動では“先に怖さが来る”ことがあります。パッドが古い有機材や不適合品だと効き始めが遅く、リリース時のコントロールも難しくなります。

- フォーク・フレームの剛性感:急制動・路面のギャップ・コーナリング荷重で“よれる”感触が出やすく、ライン維持に気を使います。オイルが劣化・量不足・エア噛みしているフォークは、初期から沈み込み過ぎ、戻りも遅くなりがち。

- タイヤの選択肢:当時サイズのままだと、選べる銘柄が限られます。グリップ・ウェット性能・寿命の“総合点”が取りにくく、現代基準の性能を期待すると肩透かしに。

- 現実解:

- 基本整備:フォークO/H(シール・オイル交換)、ステムベアリング・スイングアームブッシュの点検交換、ホイールベアリングのガタ取り。

- ブレーキの刷新:パッドは現行の評判が良い銘柄へ(効き始め早め+コントロール性重視)。ホースは経年劣化が多いので交換前提、マスターやキャリパーのO/Hも“初手”。

- タイヤ:入手しやすい現行銘柄でウェット評価の高いものを選択。空気圧は旧車だからこそまめに管理(放置で体感がガラッと変わる)。

- ※構造的な設計限界は残るため、制動の“先読み”と無理をしない速度レンジが大前提です。

旧車特有の不安(始動性・オイル滲み・電装トラブル)

- 始動性とキャブ周り:チョーク操作がシビア、暖機に時間が要る、気温・湿度で“今日の機嫌”が変わる——旧車あるあるです。パイロットジェット詰まり、フロートバルブ摩耗、同調ズレは高確率で潜むため、購入直後に一度しっかり分解清掃・同調して“基準に戻す”のが近道。

- オイル滲み・シール劣化:ヘッドカバーやクランク周りのガスケット硬化、シャフトシールのにじみは“年式相応”。軽度なら清掃・増し締め・要所のガスケット交換で収まることもありますが、放置すると周辺のゴム・配線にも悪影響。

- 電装・充電系:レギュレータ/レクチファイアの弱り、ステーターコイルの劣化、ハーネス被覆の硬化・断線、アース不良は、走行不能級のトラブルに直結。電圧監視(電圧計追加)とアース引き直し、カプラ清掃・接点復活、レギュレータの予防交換は“安心を買う”投資です。

- 燃料タンク内の錆:微細な錆粉でキャブが再汚染→再不調のループに。フィルター追加やタンク内処理(錆取り・コーティング)を実施しないと、整備が水の泡になりがち。

- 部品供給:純正は既に欠品も多く、ゴム類・樹脂・電装小物はリプロか流用でつなぐのが現実的。ただし品質や寸法精度の“当たり外れ”があるため、実績のあるショップや先人の情報をもとに選びたいところ。納期も気長さが必要です。

- 保管・日常ケア:屋内保管+バイクカバー、月1の始動・短距離走行、バッテリー維持充電、燃料の鮮度管理(長期放置はドレンで抜く)が、“旧車の信頼性”を底上げします。

ひとことで

Z250FTは「手を掛ける楽しさ」を受け止められる人には、唯一無二の相棒になります。逆に**“買ってすぐ、現代車級の快適さ”を求めると、ここで挙げたデメリットがそのまま不満に。まずは基準値まで戻す初期整備**と、速度レンジ・使い方の見直しから始めるのが満足への最短ルートです。

それでもZ250FTが「隠れた名車」と言われる理由

Z250FTには不人気とされる理由もありますが、それを上回るような魅力も確かに存在します。一部のバイクファンから「隠れた名車」として評価される理由を、3つの視点からご紹介します。

カワサキらしい無骨なデザインの魅力

Z250FTのデザインは、まさに“昭和のカワサキ”を感じさせる無骨さが魅力です。角ばったタンクやフラットなシート、直線的なラインは、最近の丸みを帯びたデザインとは一線を画しています。

特にZシリーズ共通の硬派なスタイリングに惹かれる方にとっては、この武骨さが「カッコいい」と感じられるポイントです。年式的にも「Zらしさ」が色濃く残るモデルといえるでしょう。

シンプルな構造でレストア・旧車カスタムに最適

Z250FTはキャブレター仕様で、電子制御もほとんど搭載されていないシンプルな構造です。だからこそ、旧車好きやDIY派にとっては“いじりやすいバイク”として人気があります。

エンジン周りや配線などが比較的素直なつくりになっており、カスタムベースとしても非常に優秀。自分で手を加える楽しさや、レストアによる達成感を味わいたい方にはぴったりの1台です。

中古価格が安く、趣味性の高い1台として人気

Z250FTは中古市場で比較的リーズナブルな価格で手に入ることも、大きな魅力のひとつです。車両の状態によって差はありますが、20万円台から探せるケースもあります。

その価格帯でZシリーズの雰囲気を味わえる点や、旧車独特のフィーリングを楽しめる点が「趣味性の高い1台」として支持されている理由です。コスパよく旧車ライフを始めたい方には、実は狙い目のモデルとも言えるかもしれません。

Z250FTは万人向けではありませんが、ハマる人にはとことん刺さる――そんな“知る人ぞ知る魅力”を持ったバイクです。

カワサキZ250FTはどんな人に向いているのか?

Z250FTは万人受けするバイクではありませんが、特定のニーズを持つ方にとっては非常に魅力的な1台です。ここでは、どんな方にZ250FTがフィットするのかを具体的に解説します。

Z系の旧車に興味があるなら“入門機”としてアリ

Z250FTはZシリーズの末弟とも言える存在で、大型Z系モデルのスタイルや雰囲気を手軽に体験できる点が魅力です。とくにZ1やZ2に憧れているけれど、価格や維持費の面でハードルが高いと感じている方には、Z250FTは“旧車デビュー”の選択肢としておすすめできます。

Z系特有のスタイルやフィーリングを、コンパクトかつ扱いやすいサイズ感で味わえるという点では、まさに入門機としてぴったりのモデルです。

乗る楽しさ・いじる楽しさを味わいたい人へ

Z250FTは最新バイクのようなスムーズさや高性能さはありませんが、その分“機械を操る楽しさ”があります。キャブレター調整や点火時期の調整など、手をかけながら自分好みに仕上げていくプロセスも、このバイクの大きな魅力です。

また、構造がシンプルなのでDIY整備にも適しており、乗るだけでなく「いじる楽しさ」も味わいたいという方には最適な相棒になるでしょう。

購入前にチェックすべき3つのポイント

Z250FTを選ぶ際には、以下の3つの点に注意しておくと安心です。

- 部品供給の状況:純正部品が手に入りにくいことがあるため、リプロ品の有無や流通状況を確認しておきましょう。

- 整備履歴の有無:旧車はメンテナンス状態が走行性能に直結します。できれば整備記録のある個体を選びたいところです。

- 用途に合ったバイクか:街乗り中心ならOKですが、高速巡航や長距離移動を重視する方にはやや不向きです。

Z250FTは、旧車の味わいを気軽に楽しみたい人や、メンテナンス含めてバイクライフを楽しみたい方にこそおすすめしたい1台です。

まとめ:Z250FTが不人気でも“好き”になれる理由

- カワサキZ250FTは1982年に登場したものの、当時のトレンドとは少しズレていたため、同時期のCB250RSやGSX250と比べてどうしても地味な印象がありました。

- スペック面でも「中途半端」と感じる方が多く、30ps弱の出力や160kgを超える車重など、軽快感にはやや欠ける印象です。

- 空冷2気筒エンジンは扱いやすい反面、加速や高速域ではやや物足りなさが出る場面もあり、現代のバイクと比較するとパワー感にギャップを感じるかもしれません。

- また、旧車ならではの課題として、部品の供給が少なく、整備に工夫や知識が求められる点は覚悟しておきたいところです。

- 一方で、燃費はリッター25〜30kmほどと悪くはなく、ゆったり走るぶんには維持費も比較的抑えられます。街乗りよりも長距離で燃費が伸びる傾向があり、走り方次第で差が出るのも特徴です。

- 「無骨でシンプルなデザイン」に惹かれる方も多く、Z系らしいスタイルをリーズナブルに楽しめるモデルとして、じわじわと再評価されつつあります。

- カスタムベースやレストア素材としても人気があり、手を加えて育てていく楽しさが味わえるのも魅力のひとつです。

- 価格も旧車の中では比較的手頃なので、「Z系の雰囲気を味わいたい」「自分の手でいじって乗りたい」という方にはまさにぴったりの入門機です。

- 購入前には部品供給状況や整備性、実際の使い方に合っているかをしっかり確認しておくと、後悔の少ない選択になると思います。

- 不人気とされがちなZ250FTですが、その奥にある「乗る楽しさ」「育てる楽しさ」に惹かれる人にとっては、まさに“隠れた名車”と呼ぶにふさわしい存在です。

関連記事

>>YAMAHA RZ250はなぜ高い?プレミア価格の理由とは

>>CB750Fが人気ないと言われる理由とは?魅力と欠点を徹底解説!

>>カワサキW400が不人気と言われる理由とは?購入前に知るべきポイント

>>ホンダCB125Rが不人気な理由と購入前に知るべき注意点

>>カワサキZ400FXはなぜ高い?価格高騰の理由とその背景を解説

>>ホンダCB400SSの不人気説を検証!実は魅力的なバイク?

>>CBX400Fはなぜ人気なのか?高騰する理由とその魅力を徹底解説

>>BMW R18 不人気なのか?かっこ悪いと言われる理由とは

>>ヤマハ XJR1200が不人気と言われる理由と今も愛される魅力とは?

>>ボンネビルT120で後悔しない為に、購入前に知っておくべき事

>>ホンダCB750が不人気と言われる理由とは?魅力と欠点を徹底解説!

>>ヤマハSR400を売って後悔した理由と絶版後の高騰事情とは?

>>バリオス2を売って後悔…高騰する今こそ手放すべきじゃない理由

>>バブ250と400の違いと見分け方を徹底解説【音 外観】

>>HONDA ジェイド250の弱点とは?後悔しないためのチェックポイント

>>ホンダCB750が不人気と言われる理由とは?魅力と欠点を徹底解説!

今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!

新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。

特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。

バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。

- 全国対応で出張査定無料

- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい

- 成約後のスピード入金

- 経験豊富な査定士が対応

特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。

公式サイトはこちら↓

バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。

- 不動車・事故車でも査定OK

- ローン中のバイクも相談可能

- 出張査定・引き取り無料

- 幅広いジャンルのバイクを高価買取

「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。

公式サイトはこちら↓

バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。

一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。