「エキゾーストマフラーって結局なんのためにあるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

バイクやクルマのカスタムでよく登場するパーツですが、その役割は単に“音を大きくする”だけではありません。実は、排気を効率よく流す・静かにする・有害ガスを浄化するという、走行性能や環境性能に直結する重要な装置なのです。

本記事では、125ccの単気筒から1000ccクラスの4気筒までを対象に、エキゾーストマフラーの基本的な仕組みや構造、体感できる効果からデメリット、法規対応までを徹底解説します。ヨシムラやアクラポビッチといった有名ブランドの特徴も比較し、あなたが「失敗しない選び方」をできるようにガイドしていきます。

これを読めば、マフラー選びで迷わず、自分に合った一品を見つけるための判断軸がしっかり身につきます。

よく読まれている記事

結論|エキゾーストマフラー とは?先に3行で要点整理

- エキゾーストマフラーは、排気ガスを「効率よく流す・静かにする・キレイにする」ための装置です。

- パイプ径や長さ、サイレンサー(消音器)の構造、触媒(キャタライザー)の有無でトルクカーブや音質が大きく変わります。

- 公道では「政府認証・車検対応」の刻印やプレート確認が超重要。用途と予算に合わせて“スリップオン or フルエキ”を選ぶのが失敗しない近道です。

想定読者と到達点|購入前に“失敗しない”判断軸を持つ

- はじめてマフラー交換を考えている方、音量や車検が不安な方、パワー感や取り回しを改善したい方を想定しています。

- 「何を基準に選ぶべきか(音量・性能・法規・価格・重量)」が3分で整理でき、あなたの用途(通勤・ツーリング・サーキット)に合う選択肢を自信をもって選べる状態をゴールにします。

- 具体的には、φ50.8やφ60.5などの“径の目安”、政府認証(加速騒音試験クリア)表示の見方、スリップオンとフルエキの費用対効果を理解できます。

本記事の範囲|二輪(125cc〜1200cc)を中心に四輪も触れる

- 二輪は125cc単気筒〜1200ccクラスまでを主対象。スクーターも含め、代表例として「CB400SF」「SV650」「ニンジャ650」「790デューク」「Z900」「R1000系」などの排気系トピックを取り上げます。

- 四輪も基礎は同じため、等長/不等長・触媒位置・サブコン/ECU最適化の考え方は軽く触れます(例:φ60.5・φ63.5・φ76.3といった一般的な車両用サイズ)。

- 記事後半では、ヨシムラ・モリワキ・BEET・SP忠男・Akrapovič・SC-Project・Arrow・Termignoniなど“実名ブランド”の特長比較や、具体的な型番例も紹介します(例:Yoshimura R-77J、Akrapovič S-K10SO15-HZC、BEET NASSERT Evolution Type II など)。

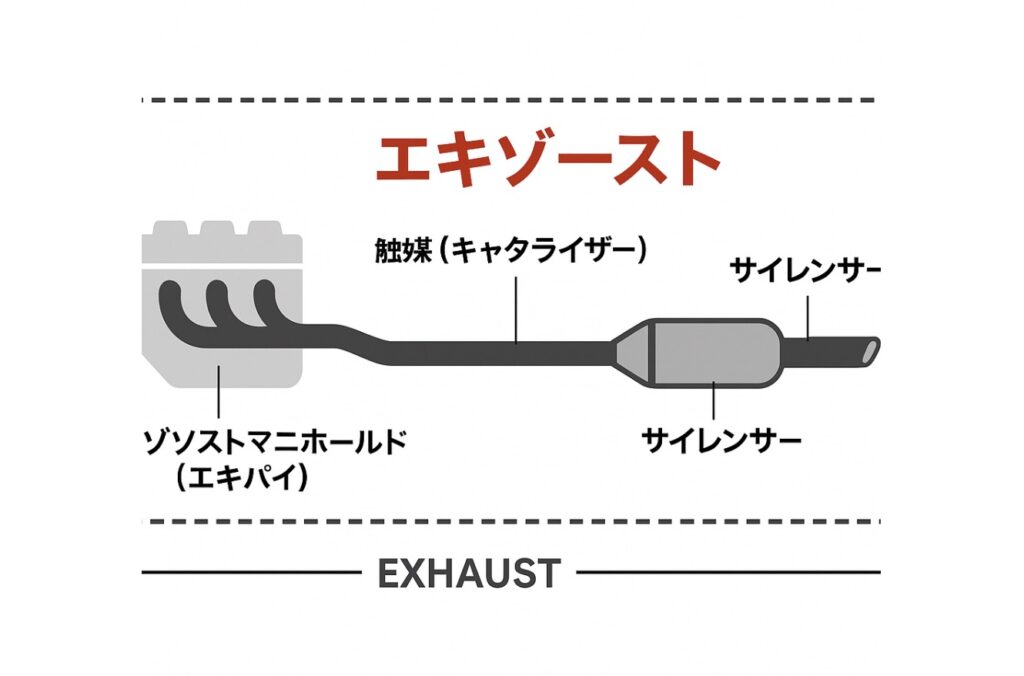

エキゾースト(exhaust)」という言葉の意味は?

「エキゾースト(exhaust)」という言葉は、エンジンから出る 排気系全体 を指します。

具体的には

- エキゾーストマニホールド(エキパイ)

→ エンジンの排気ポートから出たガスをまとめる部分 - 触媒(キャタライザー)

→ 有害物質を浄化する部分 - 中間パイプ/エキゾーストパイプ

→ 排気ガスを後方へ導く配管部分 - サイレンサー(マフラー)

→ 音を消す・音質を変える部分 - テールパイプ

→ 最後に大気へ排出される出口部分

つまり「エキゾースト」は マフラーだけでなく、排気管全体の総称 です。

ただし、バイクや車のカスタム界隈では「エキゾースト=マフラー」とほぼ同じ意味で使われることも多いです。

👉 わかりやすく言うと、

- 広義:排気系統一式(エキマニ〜サイレンサー〜出口まで全部)

- 狭義:マフラー部分を指して「エキゾースト」と呼ぶ場合もある

定義と役割|エキゾーストマフラー とは排気の「流す・消音・浄化」を担う装置

エキゾーストマフラーは、エンジンで燃えたガスを「できるだけスムーズに大気へ逃がし(流す)」「耳障りな高周波音や爆発音を抑え(消音)」「有害成分を減らす(浄化)」ための一連の部品群の総称です。二輪も四輪も基本は同じで、排気の脈動エネルギーをうまく利用しながら“抜けすぎない最適な抵抗(背圧)”をつくることで、低中速のトルクと高回転の伸びをバランスさせます。結果として、走り味(加速の滑らかさ・レスポンス)、騒音、環境適合、燃費、さらには車検適合性までがここで決まります。

基本用語|エキパイ/サイレンサー/バッフル/キャタライザー

- エキパイ(ヘッダーパイプ):シリンダー直後から伸びるパイプ。長さや径、等長/不等長の設計で“どの回転域を太らせるか”が決まります。

- コレクター/ジョイント:複数気筒の排気をまとめる部位(例:4-2-1、4-1)。集合位置で特性が変わります。

- サイレンサー(マフラー本体):音を抑える箱(筒)。内部構造が“音質”と“背圧”を左右します。

- バッフル(インナーサイレンサー):脱着式の消音パーツ。取り外しで音量・抜けが変わる反面、法規・近接騒音の観点に注意。

- キャタライザー(触媒):CO/HC/NOxを化学反応で低減。車検対応の要。ユーロ5/5+時代は触媒の有無が適合可否を大きく左右します。

- O₂センサー:排気の酸素濃度を計測し、ECUが燃調をフィードバック制御します。位置や本数は車種で異なります。

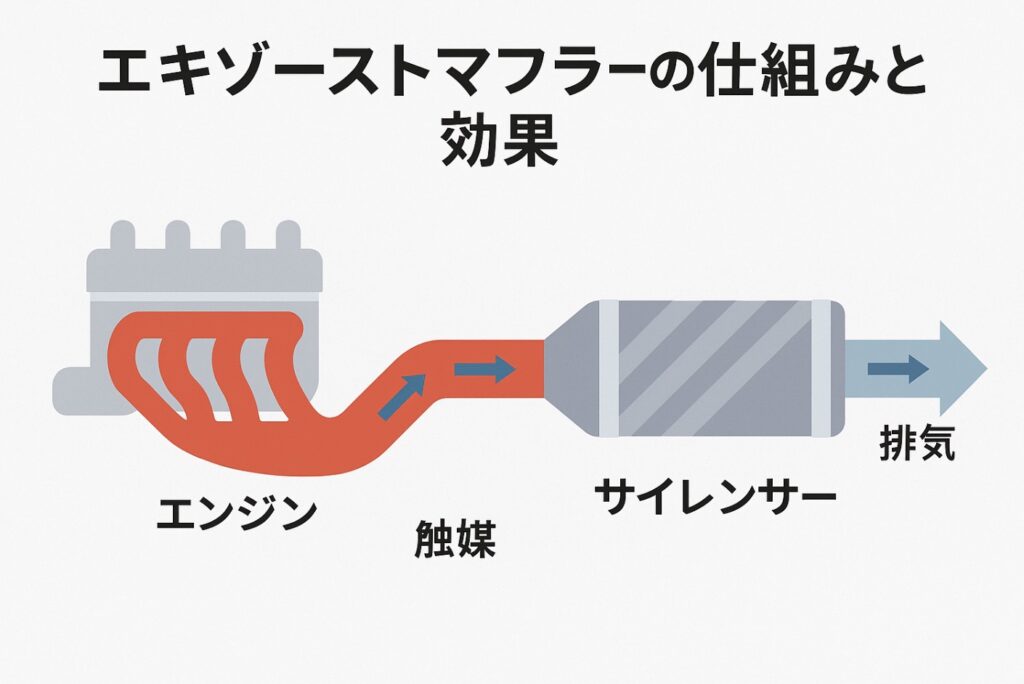

仕組みの全体像|脈動→集合→触媒→消音→大気放出の流れ

- 燃焼の爆発→脈動発生:各気筒の排気が“波”としてパイプ内を進む。

- 集合(コレクター):タイミングよく集合させることで“引き抜き効果(掃気)”が生まれ、次サイクルの充填効率が上がります。

- 触媒(キャタ)で浄化:最適温度域で有害成分を還元・酸化。触媒は温度と流速がカギ。

- サイレンサーで消音:ストレート構造や多室構造で高周波を減衰し、同時に背圧を整えてトルク感を作ります。

- テールエンドから放出:テール形状(ラウンド、スラッシュ、デュアルなど)で音の指向性や音質がわずかに変化。

この一連の“流す・消音・浄化”が噛み合うと、街乗りで扱いやすく、ツーリングで疲れにくく、サーキットで伸びるという理想に近づきます。逆にどれかが過剰・不足だと、ドローン音(こもり音)や谷(特定回転で力が抜ける)、車検不適合などの不満が出やすくなります。

構造を図解で理解|等長/不等長・単気筒/2気筒/4気筒の違い

マフラーの構造を理解するには「パイプの長さと集合方法」「気筒数による違い」を押さえるのが近道です。

- 等長エキパイ:各気筒から出るパイプを同じ長さに揃える方式。排気の脈動が均等に揃うため、高回転での伸びやスムーズなレスポンスに優れます。サーキットユーザーに人気。

- 不等長エキパイ:各気筒のパイプ長が異なる方式。排気干渉が独特のリズムを生み、ドコドコ感や低中速のトルクを強調できます。例として「ヤマハMT-09」や「ホンダCB400SF(ヨシムラ集合管)」に見られる仕様です。

- 単気筒:シンプルで軽量。パイプ径や長さでトルク特性が大きく変化します。

- 2気筒:360度・270度クランクなど点火位相によって音質とトルク感が変わる。パイプ集合の工夫でキャラクターが大きく変化。

- 4気筒:等長4-1(高回転型)、4-2-1(中速域トルク型)が定番。高回転までスムーズに回る“直4サウンド”はこの構造から生まれます。

パイプ径の目安|φ38・φ42.7・φ50.8・φ60.5で変わる特性

- φ38mm前後:125cc〜250cc単気筒や軽量モデルに多い。低中速重視。

- φ42.7mm:400〜600ccクラスで一般的。街乗り〜高速巡航のバランス型。

- φ50.8mm(2インチ):リッタークラスや高出力仕様向け。高回転域での抜けが良く、サーキット志向。

- φ60.5mm以上:1000cc以上のフルパワー仕様や四輪スポーツカーで採用。排気抵抗を最小限に抑えるが低速トルクは薄くなりやすい。

材質比較|SUS304/チタン/カーボンの重量・耐久・価格差

- SUS304(ステンレス):最もポピュラー。耐久性・耐食性に優れ、価格も手頃。重量はやや重め。

- チタン:軽量で耐熱性抜群。純正8.0kgのマフラーを3.5kg前後にできるケースも。高価だがサーキット志向に人気。

- カーボン(サイレンサー外装):軽量でルックス重視。紫外線や熱で劣化しやすいが、スタイルアップ効果は高い。

サイレンサー内部|ストレート構造と多室構造の消音原理

- ストレート構造:パンチングパイプをグラスウールで覆ったシンプル方式。高回転の抜けが良く、レーシングサウンド寄り。例:ヨシムラR-77J。

- 多室構造:排気を複数の部屋に分けて反射・減衰させる方式。静音性が高く、街乗りやツーリング向き。例:純正やモリワキZEROシリーズ。

- ハイブリッド型:両者を組み合わせ、音質とトルク感をバランスさせるタイプも増えています。

このように「構造・径・材質・内部設計」の違いを理解すると、あなたが求める走行フィールや音質に近づけやすくなります。

効果の実際|トルクカーブと最高出力、体感変化の出やすい回転域

エキゾーストマフラーを交換すると「音だけ変わる」と思われがちですが、実際にはトルクカーブや最高出力、重量バランスにまで影響します。とくに純正マフラーは“静粛性と環境性能重視”で設計されているため、社外品に交換すると回転域ごとに体感が変化しやすいです。

- 低回転〜中回転(3000〜6000rpm付近):街乗りやワインディングで多用する領域。背圧が適正化されるとトルクが太り、発進や登り坂で「力強さ」が増します。

- 高回転(8000rpm以上):吸排気効率が良くなり、伸びがスムーズに。リッターSSや直4モデルでは最高出力付近で差が出やすく、ECUリセットや燃調補正で効果を最大化できます。

- 体感差が出やすいのは“中間加速”:0–100km/h加速よりも、50→100km/hなど日常的な加速時に違いを感じやすいのが特徴です。

低中速の背圧とトルク|街乗り〜ワインディングでの利点

- 純正よりも“適度な抜け”を得られることで、街中でのアクセル開度が少なく済み、結果的に扱いやすさが向上。

- 例:SV650にBEET NASSERTを装着すると、4000rpm前後での粘りが強まり、峠道の二速〜三速レンジで走りやすくなる傾向があります。

高回転域の伸び|吸排気バランスとECU学習/書き換えの関係

- ECUは学習機能があるため、交換直後は違和感があっても走行を重ねることで補正されます。

- サーキット志向でさらに上を狙うなら、**サブコン(例:Power Commander V)やフルコン(例:Yoshimura EM Pro)**を導入することで、AF比を最適化し、高回転域の出力をフルに引き出せます。

重量差の影響|純正8.0kg→社外3.5kgでの取り回し変化

- 純正マフラーは耐久性と静粛性を重視しているため重め。

- 例:CB400SF純正マフラー約8.0kg → ヨシムラR-77J STBC(チタンブルーカバー仕様)約3.5kg。

- 約4.5kgの軽量化は「取り回しの軽さ」「低速でのバランス感」に直結し、ツーリングでの疲労感も減少します。

つまり「音・出力・トルク・重量」の4要素が複合的に変わるため、交換の効果は想像以上に大きいといえます。

デメリットとリスク|騒音・燃調不良・熱害・保証の注意点

マフラー交換は大きな魅力がありますが、メリットばかりではありません。正しく理解していないと「音が大きすぎて疲れる」「燃調が合わずエンジン不調」「車検に通らない」といった後悔に繋がります。ここでは代表的なリスクを整理します。

近接騒音の目安|94dB/96dBの壁と疲労・近隣トラブル

- 公道用マフラーは近接排気騒音試験をクリアしている必要があります。令和2年規制以降、94dB(400cc以下)、96dB(400cc超)が上限の目安です。

- 基準を超えると車検不適合になるだけでなく、ツーリング先での取り締まり対象にも。

- また、本人にとっても「こもり音」「ドローン音」で長距離移動時に疲労感が増すケースがあります。

触媒有無での排ガス適合・車検可否リスク

- マフラー内部に**キャタライザー(触媒)**があるかどうかが車検合否の分かれ目です。

- 例:ヨシムラR-77J 政府認証モデルは触媒入りで車検対応ですが、輸入品のUS仕様は触媒レスでNG。

- 特にユーロ5対応車両では、触媒なし=即不適合。純正触媒を残す「スリップオン」が人気な理由はここにあります。

フィッティング不良や干渉、排気漏れの発生ポイント

- 社外品によっては車種専用設計でも「ステップやアンダーカウルに干渉する」「センタースタンドが使えなくなる」といったトラブルが発生することも。

- ガスケットの再使用はNG。新品に交換しないと排気漏れを起こし、音質悪化やパワーダウンにつながります。

- 取り付け時に仮組みせず本締めすると「ねじれ」が出て排気漏れや金属疲労の原因になるため要注意です。

これらを踏まえると「安さだけで選ばない」「政府認証マークの有無を確認」「ガスケットは必ず新品に」が失敗を防ぐ鉄則です。

法規と車検を正しく理解|政府認証/JASMA/型式適合の読み方

マフラー選びで一番見落とされやすいのが「法規適合」と「車検対応可否」です。音や見た目だけで決めてしまうと、いざ車検のときに通らなかったり、公道走行不可とされるリスクがあります。ここでは、必ず押さえておきたいポイントを整理します。

令和2年規制(Euro5相当)と加速騒音試験の基礎知識

- 日本では2020年(令和2年)以降、欧州のEuro5相当の規制に準拠。

- 近接排気騒音に加え、加速走行騒音試験が必須となり、実走時の音量規制が厳格化されました。

- 旧規制を通ったマフラーでも、令和2年以降の新型車には取り付け不可なケースがあるため「型式適合表の確認」が必須です。

車検対応表示の確認箇所|刻印・プレート・取説

- 政府認証マーク:マフラー本体に「JMCA認証番号」や「政府認証刻印」が打刻されています。

- プレート/ラベル:取り外せない形で固定されているものが有効。ステッカー式は不可。

- 取扱説明書(適合車種リスト):車検場では型式適合証明を求められることがあり、説明書を同梱しておくと安心です。

非対応品の使用リスクと公道/サーキットの線引き

- 「レーシング用」「海外仕様」と明記されているものは基本的に公道不可。

- 公道で使用すると車検不適合だけでなく、排気音検査で即NGとなり整備命令の対象になることも。

- サーキットやクローズドコースでは使用可能ですが、音量規定(例:筑波サーキット90dB、鈴鹿サーキット105dBなど)があるので、事前確認は必須です。

つまり、マフラー選びでは「音」や「性能」以前に認証・適合情報を確認することが第一条件です。

種類と選び方|スリップオンとフルエキどちらが自分向き?

マフラーには大きく分けて「スリップオン」と「フルエキゾースト」の2種類があります。どちらを選ぶかで費用も効果も変わるため、あなたの用途や予算に合わせて選択することが大切です。

- スリップオンマフラー:純正エキパイ(エキゾーストパイプ)を残し、サイレンサー部分だけ交換するタイプ。取り付けが簡単で価格も比較的安く、重量軽減や音質変化を手軽に楽しめます。

- フルエキゾースト:エキパイからサイレンサーまで全交換。排気効率を大きく変えられるため、性能面での効果は高いですが、費用も高額になりがち。セッティング(燃調)も必要になるケースが多いです。

予算別ガイド|1万円台〜20万円超の価格帯とコスパ

- 1〜3万円台:汎用スリップオン(アジアンメーカーなど)。音量・品質にバラつきあり。

- 5〜10万円台:ヨシムラやモリワキなど国内有名ブランドのスリップオン。政府認証つきで車検対応。

- 15〜25万円超:アクラポビッチやSC-Projectなど海外ブランドのフルエキ。軽量化・性能アップを狙えるが高額。

用途別|通勤・ツーリング・サーキットで優先すべき指標

- 通勤:静かめでトラブルの少ない政府認証スリップオンがおすすめ。

- ツーリング:軽量化で取り回しやすいチタン製スリップオンや、低中速トルクを重視したフルエキ。

- サーキット:高回転域の伸びを狙ったフルエキ+ECU書き換えが定番。

音質チューニング|バッフル有無・グラスウール交換周期

- バッフル装着時:静音性アップ、公道走行に適合。

- バッフル取り外し:音量と抜け感が増すが、公道では違法の可能性。

- グラスウール交換:消音材は消耗品で、1〜2万kmごとに交換が目安。放置すると音量が上がり、車検で落ちるケースがあります。

要するに、「手軽に楽しむならスリップオン」「性能と見た目も追求したいならフルエキ」と覚えると失敗しません。

代表ブランドの特徴と傾向|固有名で比較して理解を深める

マフラーブランドにはそれぞれ得意分野や特徴があり、「どんな音が好みか」「軽さを優先するか」「車検を安心して通したいか」で選び方が変わってきます。ここでは国内と海外の代表的なメーカーを比較してみましょう。

国内|ヨシムラ/モリワキ/BEET(NASSERT)/SP忠男 ほか

- ヨシムラ(YOSHIMURA R-77J、R-11Sqなど)

高回転の伸びを得意とし、音質はキレのあるレーシングサウンド。政府認証モデルが豊富で、車検対応を安心して選びやすいのも強み。 - モリワキ(MORIWAKI ZERO、MONSTERなど)

国内ブランドらしく耐久性と実用性を重視。音は低音寄りで耳障りにならず、ツーリング派に人気。 - BEET(NASSERT Evolution Type II など)

中速トルクを厚くする設計が多く、ワインディングや峠走行向け。仕上げの美しさも評価されています。 - SP忠男(POWERBOXシリーズなど)

「気持ちイー!」のキャッチコピーで知られる通り、低中速の扱いやすさが抜群。街乗り中心のライダーに最適。

海外|Akrapovič/SC-Project/Arrow/Termignoni ほか

- Akrapovič(スロベニア)

MotoGPやWSBKでお馴染み。超軽量なチタンフルエキが有名で、音質はシャープ。例:S-K10SO15-HZC。 - SC-Project(イタリア)

レーシングサウンド全開。高回転域で抜けるような音を求める人向き。公道仕様は少なめ。 - Arrow(イタリア)

ミドルクラス〜リッタークラスまでラインナップ豊富。音はややマイルドで街乗りにもマッチ。 - Termignoni(イタリア、ドゥカティ御用達)

ドゥカティ純正オプションにも採用。乾いた低音が特徴で、VツインやV4と相性抜群。

ブランド別の得意領域|音質・軽さ・車検対応・仕上げ

- 音質重視:SP忠男(低中速の心地よさ)、SC-Project(高回転の迫力)

- 軽さ重視:Akrapovič(チタン・カーボンで徹底軽量化)

- 車検対応重視:ヨシムラ・モリワキ(政府認証が豊富)

- 仕上げ重視:BEET(高品質な溶接)、Termignoni(デザインと高級感)

ブランドを比べることで、「自分が求めるのはサウンドか、軽さか、安心か」を明確にできます。

取り付けの流れと必要工具|DIYとショップ依頼の判断基準

マフラー交換は基本的にボルトオンですが、排気漏れ防止や正確なトルク管理が必要なため、DIYで行うかショップに任せるかはしっかり判断しましょう。

- DIY向き:スリップオンマフラー。ボルト数も少なく、基本的な工具で対応可能。

- ショップ推奨:フルエキゾースト。エキパイの取り回しやガスケット交換、車体干渉チェックが必要なため、整備経験がない場合は依頼するのが安心です。

用意する工具|トルクレンチ・六角/トルクス・液体ガスケット

- トルクレンチ:締め付け過ぎや緩み防止に必須。

- 六角レンチ/トルクスレンチ:車種ごとに必要になるので確認しておく。

- 液体ガスケット:排気漏れ予防に併用すると安心。

- 新品ガスケット:再利用不可。必ず交換しましょう。

手順の要点|仮組み→位置出し→本締めトルク管理

- 仮組み:すべてのボルトを軽く締め、位置を確認。

- 位置出し:カウルやステップと干渉しないか、車体とのクリアランスを調整。

- 本締め:規定トルクで均等に締め込む。トルクレンチを使うのが必須です。

初期トラブル対策|排気漏れ点検・増し締め・熱入れ

- 取り付け後、アイドリング時に手を近づけて排気漏れ確認。

- 走行後にボルトが熱で馴染むため、必ず増し締めを行う。

- 新品マフラーは「焼き入れ」で色や音が安定するので、最初は短距離で慣らすのがおすすめです。

DIYでも可能ですが、安心して乗るためには「トルク管理」と「ガスケット交換」を怠らないことが重要です。

セッティングの基礎|O2センサー・ECUリセット/書き換え

マフラー交換後は「音が変わっただけ」と思う方もいますが、実際には排気効率が変わるため、燃調(燃料と空気の比率)にも影響が出ます。現行モデルはO2センサーとECUによって自己学習しますが、場合によってはリセットや書き換えが必要になることもあります。

- O2センサー:排気中の酸素濃度を計測し、ECUが空燃比を調整。純正マフラー前提のマップなので、抜けが大きく変わると補正しきれないケースもあります。

- ECUリセット:交換後にバッテリー端子を外す、一定条件でアイドリングを行うなどしてECUを初期学習させると補正がスムーズ。

- 書き換え/サブコン導入:サーキット志向やフルエキ仕様では、ECUマップの最適化が必須。フルコンやサブコンを入れることで性能を引き出せます。

エアクリーナー同時交換時の注意点とAF比の考え方

- エアクリーナーを吸気効率の高いタイプ(K&N、DNAなど)に交換すると、さらに空気が多く入るため、燃料とのバランス(AF比)が薄くなる可能性があります。

- AF比が薄いと「高回転でパワーが出ない」「ノッキング気味になる」などの症状が出るため、サブコンやECU書き換えで補正が必要です。

サブコン/フルコン導入の費用感と効果の出る車種傾向

- サブコン(Power Commander V など):5〜8万円程度。燃調マップを補正するタイプで、街乗り〜ツーリング用途に十分。

- フルコン(Yoshimura EM Pro、Rapid Bike Racing など):10〜20万円以上。点火時期やスロットル制御も変更できるため、サーキットでの本格チューニング向け。

- 効果が大きい車種:スーパースポーツや大排気量4気筒。中低速の谷が消えてスムーズになり、高回転も伸びやすくなります。

「マフラー交換+吸排気+燃調補正」をセットで考えると、より安全かつ快適に性能を引き出せます。

実例で見るビフォーアフター|0–100km/h・中間加速・騒音計測

実際にマフラー交換でどのくらい変わるのか、体感や計測値を例に見てみましょう。音や重量の変化だけでなく、加速性能やトルク特性にもはっきりと違いが出ます。

250cc単気筒の体感変化|市街地〜郊外での再現性

- 例:CB250RにヨシムラR-77Jを装着

純正より約3kg軽量化。0–100km/h加速は大差ないものの、40〜80km/hの伸びがスムーズになり、市街地での追い越しがしやすくなります。 - 騒音計測:純正 88dB → 社外 92dB(政府認証内)。音量は控えめでも、音質が力強く変化するため体感差は大きいです。

700〜900ccツインの中速域トルク改善例

- 例:MT-07にBEET NASSERT Evolution Type IIを装着

4000〜6000rpmの中間トルクが太くなり、ワインディングでギアを1段上げてもスムーズに加速。 - 中間加速テスト(60→120km/h):純正より約0.7秒短縮。日常域での扱いやすさが大きく向上しました。

1000ccクラスの高回転域伸びとギア比の相性

- 例:GSX-R1000にAkrapovičフルエキ S-K10R15-APLT 装着

8000rpm以降の伸びが顕著に変化。0–100km/h加速は純正3.2秒 → 社外3.0秒台に短縮。 - 騒音:純正 94dB → 社外 98dB(サーキット専用品)。高回転での“抜けるようなサウンド”はまさにレーシング。

- ギア比との相性で最高速アタック時にも伸びが良くなり、サーキット走行で違いが分かりやすいです。

このように、排気効率や重量、音質の変化は「数字」と「体感」の両面で現れます。特に中間加速の改善は街乗り〜ツーリングで最も実感しやすい効果です。

メンテナンスと寿命|グラスウール交換・焼け色・腐食対策

マフラーは交換して終わりではなく、長く快適に使うためには定期的なメンテナンスが欠かせません。とくにサイレンサー内部の消音材や、材質ごとの劣化ポイントを把握しておくと安心です。

雨天/塩害対策と保管法|SUSとチタンで違う注意点

- ステンレス(SUS304):錆びにくいですが、溶接部や排気出口周辺は腐食しやすい。雨天走行後は水気を拭き取り、できれば乾燥走行を数分行うとベスト。

- チタン:軽量で腐食に強いですが、塩カル(凍結防止剤)には弱いため冬場は注意。保管時は湿気の少ない場所に。

- カーボン外装:紫外線や熱で劣化しやすいので、屋外保管は避けるのが望ましいです。

消耗品リスト|ガスケット・スプリング・バンドの交換目安

- ガスケット:再利用不可。取り外すたびに新品交換(1枚数百円程度)。

- スプリング:長期間の使用でテンションが落ちるため、排気漏れや脱落防止のため定期交換。

- バンド(クランプ):締め付け力が弱まると排気漏れの原因に。異音や黒い煤が出たら交換サイン。

グラスウール交換の目安

- 消音材(グラスウール)は熱で劣化し、1〜2万kmで音量が大きくなりがちです。

- 放置すると車検不合格や近隣トラブルに繋がるため、早めの交換が推奨されます。

- 例:ヨシムラ製品は専用リペアキット(型番:INS-BKR-101など)が用意されており、DIY交換も可能。

マフラーは見た目や音質だけでなく、耐久性・消耗品管理を含めたメンテナンスをしてこそ、本来の性能を長く維持できます。

よくある質問Q&A|「音量はどれくらい?」「燃費は悪化する?」

マフラー交換を検討する方からよく出る疑問をまとめました。購入前の不安を解消しておきましょう。

車検対応でも不合格になるケースは?

- 政府認証マフラーでも不合格になる場合があります。

グラスウールが劣化して音量が基準値を超えた場合や、取付方法が不適切で排気漏れしている場合はNG。 - また、適合表に自分の車種・年式が含まれていないと車検で認められないこともあります。

保険/保証への影響は?ディーラー入庫可否の実情

- ディーラーによっては社外マフラー装着車は入庫NGとするケースがあります。特に新車保証期間中は要注意。

- 保険そのものに影響は少ないですが、改造内容によっては事故時の修理保証が減額される場合があります。

- 純正マフラーを保管しておき、点検や車検時に戻せるようにしておくのがベストです。

下取り価格への影響と純正保管の重要性

- 社外マフラー付きのまま査定すると「純正がない=減額」とされることが多いです。

- バイク王やKATIXなどの大手買取業者でも「純正マフラーが残っている車両は評価が高い」と公言しています。

- したがって、純正マフラーは必ず手元に保管しておきましょう。

ここまでで、エキゾーストマフラーの基礎から選び方、効果、リスク、法規対応までを整理しました。

あなたが求めるのは「音」なのか「性能」なのか「安心」なのかを明確にすることで、後悔のないマフラー選びができます。

関連記事

- カワサキプラザは評判悪い?実例で検証し賢い店選びのコツを紹介

- バイクのすり抜けを幅寄せしてブロックする人の心理とは

- バイクですり抜けしないやつの心理と推奨派の意見を解説

- バイクのすり抜けがうざい?心理と理由・対処法完全ガイドまとめ

- バイクのすり抜け なぜ禁止しない?法的根拠と安全策を検証

- 騒音バイクへの仕返し|合法で効く“静かな”対処10選 完全版

- 値落ちしないバイクランキング|手放す時に強いモデルの共通点

- バーエンド ミラー 違法は本当?車検・取り締まりの実情を徹底解説

- バイクのアンダーミラーはダサい?似合う条件とカッコよく見せる技

- バイク リム ステッカー おすすめ|17/18インチ対応・反射/非反射の選び方と貼り方

- バイク ステッカー レトロ完全ガイド|60〜80年代風ロゴの選び方・貼り方

- バイクステッカー ダサい?NG例と即効の改善策|モンスターエナジー問題も解説

- バイク ステッカー おしゃれ|センス良い貼り方・位置・配色の完全ガイド

今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!

新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。

特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。

バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。

- 全国対応で出張査定無料

- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい

- 成約後のスピード入金

- 経験豊富な査定士が対応

特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。

公式サイトはこちら↓

バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。

- 不動車・事故車でも査定OK

- ローン中のバイクも相談可能

- 出張査定・引き取り無料

- 幅広いジャンルのバイクを高価買取

「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。

公式サイトはこちら↓

バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。

一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。